是不是感觉时间总是不够用?收藏夹里“稍后阅读”的链接越来越多,但真正点开的没几个。最近火起来的 AI 播客功能,好像给了我们一个不错的答案。

只要把文章链接或者 PDF 丢进去,几分钟,一段听起来还挺像那么回事儿的双人播客就做好了。这玩意儿听着到底怎么样?背后又是怎么实现的?这篇文章,咱们就来把 AI 播客这件事里里外外聊个明白,从实际体验到技术原理,看看它到底能不能成为我们获取知识的新方法。

1.听起来怎么样?

AI 播客好不好,关键是听起来舒不舒服。它做的不是简单地把文字念出来,而是要模仿一场真实的聊天。所以,它不会是那种平铺直叙的机器朗读,而是会给你虚拟出两个主播。一个可能特别能活跃气氛,负责提问、带节奏;另一个就相对稳重一些,专门做深入解答。这种你来我往的感觉,就像咱们常听的那些谈话节目,一下子就把干巴巴的文字聊活了。

为了让你能听下去,做得好的 AI 播客在细节上也很下功夫。它会模仿人说话时自然的停顿,甚至是一些小口误或者插话。正是这些听起来“不完美”的地方,反而让声音有了“人味儿”,让你觉得真有两个人在聊天。心理学上管这叫“社会临场感”,有了这个感觉,你自然就愿意往下听了。

更有意思的是,听完生成的播客,你还能接着问。比如听了本书的开头几章,想知道后面的故事发展,直接问就行。AI 会根据你给的内容,给你一个既能满足好奇心又不会把悬念全抖落出来的回答,甚至还会引导你去想得更深。对我们这些要么没时间,要么啃不动大部头的人来说,这种方式确实挺友好,让学东西这件事变得轻松了不少。

2.背后是什么在工作?

那么,AI 是怎么把一篇文章捣鼓成一段播客的呢?背后主要靠两个大家伙:提示词工程 (Prompt Engineering) 和 文本转语音 (TTS)。

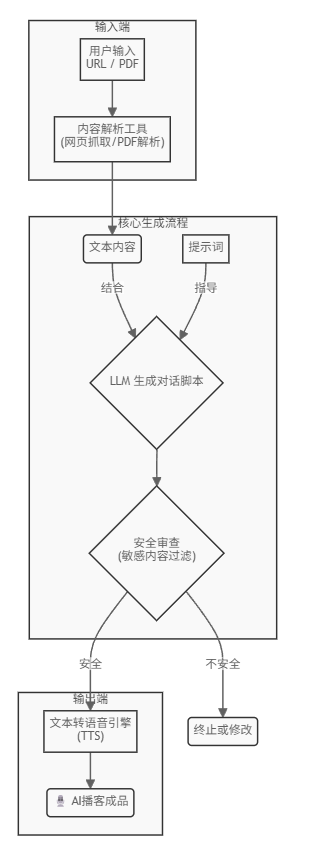

整个过程就像一条流水线,从你输入东西到它产出播客,一环扣一环。

你把链接或者文档一扔进去,后台的工具就先动手,把网页或 PDF 里的文字给“扒”下来。然后,这些文字会跟一份精心写好的“剧本大纲”——也就是提示词——一起交给大语言模型(LLM)去创作。写好的对话脚本得先过个安检,把不合适的内容过滤掉。最后,安全过关的脚本才会被送去语音合成,变成我们听到的,有不同声音和情绪的双人播客。

2.1 灵魂:提示词工程

对话脚本写得好不好,基本上决定了这播客你爱不爱听。AI 能整出有逻辑、有角色感的对话,关键就在于那份“剧本大纲”写得到不到位。

写提示词这事儿,有点像“驯服”AI,是个不断打磨的过程。一开始,你可以直接了当,跟它说“把这篇文章改成两人对话脚本”,先让它跑起来再说。这法子能用,但质量怎么样纯看运气。

想让效果稳定,就得给 AI 上点规矩,让它在框架里跳舞。你得给这场对话注入灵魂,想清楚这是说给谁听的,希望听的人有什么收获。最关键的,是把两个主播的人设给立起来。比如,一个负责搞活气氛、抛砖引玉,另一个负责冷静分析、拔高立意。有了这些条条框框,对话才有主心骨。

最后,为了不让 AI“放飞自我”,还得给它定下明确的规矩。比如,说的东西必须严格来自原文,不能瞎编;对话里不能出现“主播 A”这种让人出戏的词;输出格式也得规定好,方便后面的程序处理。这么一套组合拳下来,AI 这个编剧才能稳定地产出我们想要的专业脚本。

一个专业、完整的提示词范例:

{ "role": "顶级的播客脚本创作团队", "description": "由两位专家组成,专门将复杂的书面材料转化为引人入胜的双人对话播客。", "task": { "goal": "基于用户提供的 {文章内容},创作一份高质量的播客脚本。", "input": "{文章内容}" }, "podcast_settings": { "target_audience": "想高效学习但时间宝贵的职场人和学生,追求有深度的见解,不喜欢空话套话,希望能用碎片时间体验到知识带来的快感。", "value_proposition": "兼顾信息深度与趣味性,用最短的时间传递核心知识,并启发听众思考。" }, "host_personas": { "host_a": { "persona": "引导者", "style": "热情、有亲和力,善用生活中的例子和生动的比喻来开场,拉近与听众的距离。", "responsibilities": "负责引出核心话题,提出“小白”视角的问题,让对话轻松易懂。" }, "host_b": { "persona": "分析者", "style": "冷静、理性,思维缜密,能一针见血地指出问题的核心。", "responsibilities": "负责用数据和背景信息来做深度分析,拔高讨论的层次。" } }, "constraints": [ { "rule": "严格忠于原文", "detail": "所有观点和数据都必须来自用户给的 {文章内容},绝不能自己加戏或主观臆断。" }, { "rule": "禁止出现角色名", "detail": "对话中绝对不能出现“引导者”、“主播A”这类词,这会让人出戏。" }, { "rule": "表达要口语化", "detail": "多用自然流畅的短句,听起来要像真的人在聊天,而不是在念稿子。" }, { "rule": "聚焦核心", "detail": "删繁就简,直奔主题,别跑题。" }, { "rule": "输出格式要严格统一", "detail": "必须按照指定的XML格式来,这样后续的程序才能正确解析。" } ], "output_format": { "type": "XML", "example": "<speak><voice name=\"AnchorA\">主播A的台词...</voice><voice name=\"AnchorB\">主播B的台词...</voice><voice name=\"AnchorA\">主播A的台词...</voice></speak>" }}2.2 难题:如何处理长篇大论?

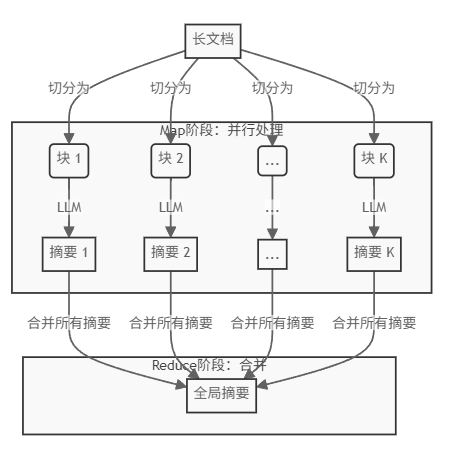

那要是用户丢进来一本几百页的书,AI 该怎么读呢?它用的是一个很聪明的办法——“分而治之”(Map-Reduce)。

简单说,AI 会先把这本厚书按章节或逻辑切成一堆小块,然后让语言模型一块一块地去读,并分别写出摘要。最后,再把这些零零散散的摘要拼起来,重新提炼成一个思路连贯、覆盖整本书的最终摘要。

这么一来,既不会撑爆模型一次能处理的文本长度,又能保证在处理大部头的时候,信息不会丢三落四。

2.3 点睛之笔:高质量的语音合成

有了好剧本,最后一步就是找好演员把它“演”出来。现在的文本转语音(TTS)技术,早就不是当年那种呆板的“朗读”了。为了让对话以假乱真,TTS 模型得能生成不同音色、不同风格的声音,还要给声音里注入恰当的情感,根据内容调整说话的快慢和调子,并且把两个人一来一回的节奏处理好,让整个聊天听起来天衣无缝。值得一提的是,在中文的自然度上,国内的 AI 模型做得往往更好,这也是为什么有些中文 AI 播客听起来几乎没什么机器味儿。

3.这意味着什么?

AI 播客的出现,并不是要跟现在那些专业的播客抢饭碗。恰恰相反,当 AI 生成的内容越来越多,我们反而会更想去听那些真正有观点、有“人味儿”的原创内容。

AI 播客真正的价值,是让知识和信息以一种更符合人脑接收习惯的方式被我们吸收。它没改变内容本身,而是改变了我们接收内容的“姿势”,大大降低了我们看懂复杂东西的费劲程度。

说到底,所有 AI 产品的最终目标,都是能自然地融入我们的生活,让我们用得习惯,甚至感觉不到它的存在。而语音,这种不打扰、不中断我们手头事情的交互方式,正在成为 AI 最理想的一个“外壳”。AI 播客,就是在这个大趋势下,一次挺有人情味的尝试。

我自己常用的播客产品: